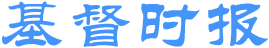

“一段中国近代史,一个27岁就到中国,为云南傈僳族人服务了半辈子的加拿大女宣教士的传奇纪录”,这就是被称为“傈僳人的使女”的传教士杨宓贵灵(Isobel Kuhn, 1901-1957)藉着她的回忆录《多走一里路,就是一台戏》讲述青春时代的她和同工们在中国西南傈僳族中服事的真实故事。

该书的封面下方有一行字“一个外国女宣教士在中国的不悔记录”。一位中国读者在读过这本书的中文译本后总结说,“述说那段被人遗忘的外国宣教士在华传播上帝福音的轶事。”

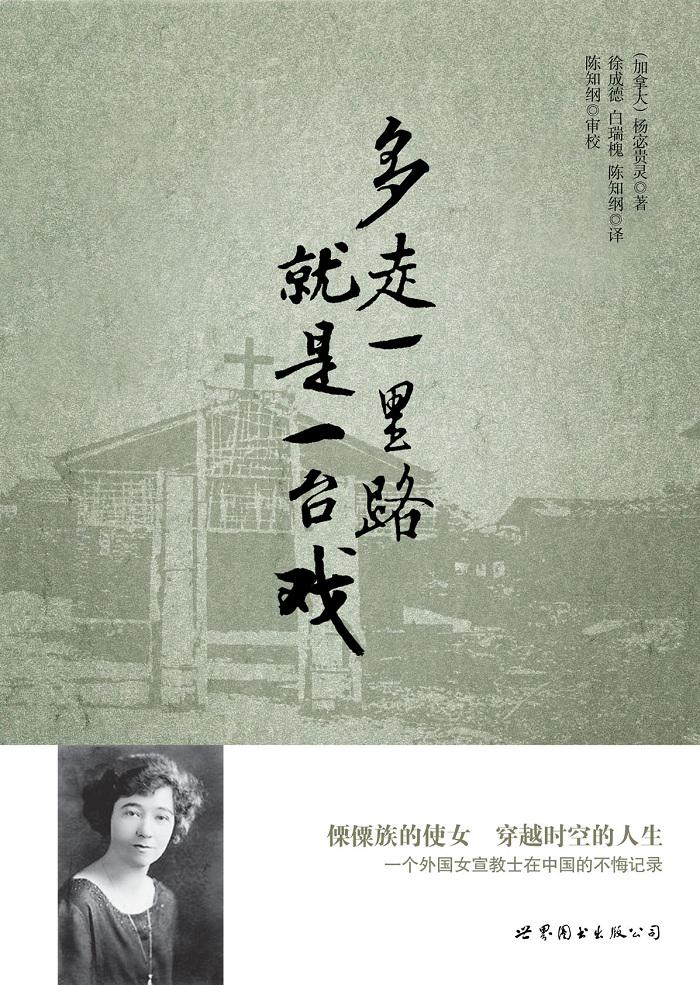

杨宓贵灵(Isobel Kuhn, 1901-1957)出生于加拿大,是爱尔兰裔人。长于基督教家庭,但属灵生命真正改变却在19岁那年。1922年大学毕业之后,她在师范学院接受了五个月的训练,取得教师证书,奠定日后为神工作的基础。她曾到过偏远的华西中缅边界传道,在那发现了一群既不是汉人,也不是缅人或西藏人的少数民族——傈僳族人,便长期在那里工作,向他们传福音。她深受感动,从那时起,便决志投身在这个族群中,一生献与主用,后来又被称为“傈僳人的使女”。她一直到1950年离开中国。后来她根据记忆撰写当年在傈僳人中的经历,一共完成了8本书。1957年,她在美国惠顿市离世。

这本《多走一里路,就是一台戏》就是她留下来的回忆录之一,讲述的就是她作为一个在20世纪20年代来到中国云南偏远地区支教的外国人,在20余年的中国生活中,将其所见、所闻、所思、所感,用美好、质朴、真诚的语言记录下来给她的亲人朋友。从这些回忆里我们看到了中国那个时代的风土人情。

本书分为上下两部分,上部《同行二里路》,出自耶稣所教导的“有人强逼你走一里路,你就同他走二里。”这部分描绘了杨宓贵灵的六位同工,也就是六位默默无闻的宣教士效法主耶稣的教导,走二里路,在中国的西南边陲“失落的部族”里传播爱、信仰和知识的故事。杨宓贵灵告白说,她的六位同工是她“黑夜中的曙光”,他们如灿烂的流星照在“第一里”路上,要把属天的火焰带进生命中。他们“将第二里路献上,当作为了他国度的和平福祉所献的祭。”第二部《我们成了一台戏》也是出自使徒保罗的教导,说我们这些传福音的人就好像成了一台戏,给世人和天使观看,它讲述的是杨宓贵灵与其丈夫杨志英在偏远的华西中缅边界与傈僳族人服事的经历,向傈僳人传播福音、科学、卫生常识,一同生活的回忆,其中有大量作者本人内心的独白和分享。

该书的中文版早在2013年就已在中国出版。当时,中国的哲学教授何光沪与高师宁夫妇联手推荐了这本书。何光沪说把这本书的意义与纪念石门坎的伯格理放在了一起,他说:“历史学家余英时说过:个人的传记,是最好的史料。在中国尤其如此。通过那一个23岁就到中国,为贵州的苗族人服务至死的英国青年的传记《在未知的中国》,许多中国人知道了他们真不知道的那个中国,那曾经闪光却被尘封的历史真相,那要攀上艰险的台阶才能发现的‘石门坎’的秘密。通过这一个27岁就到中国,为云南的傈僳族人服务了半辈子的加拿大女子的《多走一里路,就是一台戏》,我相信,很多中国人也会知道一个未知的中国,知道傈僳人现代史的重要一面,知道这个曾在密林中打猎的民族,为什么能在“道中生活”,知道为什么多走艰难的一里路,就会有精彩的一台戏!”高师宁说:“又一个加拿大人‘不远万里来到中国’,用近三十年时间行走在云南怒江大峡谷,一出出戏,记录了她和同伴与傈僳族人的点点滴滴。路,是生活的轨迹;戏,是生命的展现。这是普通的人走过的不平凡之路,也是普通的人共演的人生之大戏。”

不过,可惜的是,到了2016年,知道这本书和这位传教士所讲述的故事的中国的基督徒仍旧不多。然而,看过此书的一些读者表示这本书给他们带来深深的心灵感动,带领他们思考青春与生命的意义。“青春是什么?在我看来,青春不是在灯红酒绿里糜烂。而应该是在我们老了之后,能够像作者一样,用文字回忆曾经疯狂而又有意义的决定。一个人的传奇不在于他伟大的创造改变了这个世界,而在于他随着世界在不断的自我调整,最终以一种决绝的姿势战胜自我。”有读者在豆瓣这样留言。也有基督徒感慨说:“一辈子也可以这么过。收获最多的是作者如何操练并在实际的经历中明白上帝的心意。我想,当有更多天上的眼光时,就可以透过迷雾看到地上的种种,哪怕是最平凡的人和事物,否则多活每一天都觉得亏欠。”

在豆瓣的书评中,不少非基督徒也表示透过这本书看到的是宣教士的爱与信仰。“这是我第一次读回忆录,也是第一次了解关于宣传教士的故事。一眼扫到(封面)‘傈僳族的使女,穿越时空的人生’那句话时,不由得对旁边的那幅画产生敬仰之情,我很崇拜那些独特的人。”另外一位豆瓣网友“二指头陀”分享说,“80后生人应该还记得小时候看过的一部国产美术片《渔童》,里面讲了一个穷凶极恶的洋人传教士企图用各种卑鄙龌龊的伎俩掠夺国宝汉白玉渔盆,还振振有词“这个渔盆是我们国家的”....当然在英勇顽强的人民群众的的奋力抗争下,洋鬼子的阴谋破产了,宝物终得留存。这是部对我少年时代的三观(主要是世界观)影响甚巨的影片,因为从此以后,邪恶贪婪的外国传教士形象深深印刻在我幼小的心灵上,久久不去。一直到初一,学了点被阉割的历史,难得的透露点真相,方才知道利玛窦、汤若望、南怀仁、罗明坚等,还有许多无名的宣教士在中国的无私奉献,刹那间局面豁然开朗,好似拨开层层天雾重见青天,有醍醐灌顶之感。”这位网友称宣教士是“爱与信仰的使徒”,而在各地看到的许多传教士留下来的人文和物质遗产,比如上海的远东第一大教堂徐家汇天主堂、140年的徐家汇观象台、上海现存最早的近代图书馆徐家汇藏书楼、中国最早按西洋办学模式设立的学校徐汇公学、收容培养孤儿的土山湾育婴堂等,“这些都是过去来沪的宣教士的爱的遗产,他们不仅带来西方工业文明的科技成果和教育理念,还有那份上帝对世人的深切的怜悯与关爱。”

附一:目录

上篇 同行二里路

题记

写在前面

第一章 单身汉——“舍弃”的生命

第二章 贝素珍——你是否甘愿摆上?

第三章 柏德——永不言倦的救灵者

第四章 珍妮——无名小卒

第五章 星星——跳出地图的人

第六章 医生——无用的仆人

下篇 我们成了一台戏

写在前面

第一章 难关重重

第二章 旨趣不合的工作

第三章 秘密抉择

第四章 被钉死的性情

第五章 挫折连连

第六章 熄灭灯烛

第七章 小小的困扰

第八章 紧张的神经

第九章 表面上的失败

第十章 夹缝中的煎熬

第十一章 困在天涯海角

第十二章 可怕的疾病

附二:◎书评

绽放历史光彩的普通人 文◎黄剑波

对于中国内地读者来说,杨宓贵灵( Isobel Selina Miller Kuhn,1901-1957)很是陌生。确实,这是一位出生于加拿大多伦多的爱尔兰裔普通人,但她曾在中国西南大山深处生活数十年,影响了怒江大峡谷那一带的许多人,被称为“傈僳女使徒”。1922年,她毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)英文系,之后先是在温哥华做小学教师,1924年在参加夏令会时受内地会(China Inland Mission)派往傈僳族的宣教士富能仁(James Fraser)的影响放下工作,到慕迪圣经学院受训。1928年,她作为内地会宣教士前往中国云南。次年,她在昆明与美国宣教士杨志英(John Becker Kuhn)结婚,之后先后在澄江、大理宣教。直到1934年,他们才终于进入怒江大峡谷的傈僳人中,一直到1950年被迫离开中国。但他们继续在泰国北部的傈僳人中传教,直到1955年她退休才返回北美。再这后不到2年的时间中,她用上了当年的文学训练,根据记忆撰写当年在傈僳人中的经历,一共完成了8本书。1957年,她在美国惠顿市离世。

必须说明的是,这本书不是什么学术著作,但其敏锐的观察和感知可以给读者打开理解我们自己的另一个角度。这本书也不是严格意义上的历史,但鲜活的生活故事可以深深打动人。实际上,这本书由两个相对独立又暗藏联系的文本构成,《同行二里路》主要是其他在云南的宣教士的小传,而《我们成了一台戏》则主要是杨宓贵灵她对自己的生活和内心经历的描述。

简言之,杨宓贵灵并非什么重要历史人物,也没有做下什么惊天动地的大事,而她的文字所记录的也多是普通人的普通故事,既然如此,为何还要费时费力翻译和出版呢?

正是这样一个普通人,将自己几乎全部生命投入到一个她完全陌生的人群,显然这并不普通。更为重要的是,正是这样一个和我们一样性情的人的故事,才更贴近我们,更为亲切温暖。

得益于她的文学训练背景,读过其英文原作的人都注意到她拒绝使用奢华夸张的词藻,但其文笔相当优美,读起来畅快愉悦。更重要的是在文字中可以强烈感受到她真挚的情感,以及对自己内心挣扎的坦诚相告,读来多有共鸣之处。

当然,作为关注中国当代文化和西南民族地区的研究者,我也从至少三个方面出发来理解并积极将这一文本推荐给中国读者。首先,他者眼中的我们。这与当年“外国人眼中的中国”系列丛书的思路一样,即意识到我们对自己的认识其实需要借助于他人的眼光,至少这样才能更全面地认识自己。从这个角度说,这是带有一定的反向之人类学意味的,即如果说传统人类学是通过研究他者来认识自己,而这个路径则类似于看“镜中之我”。就像我们日常要照镜子一样,我们可以从别人对我们的看法中看到被映射出来的“我”。

其次,少数民族的中国。中国无疑是一个多民族多文化的政治文化共同体,但可以直至今日仍有很多片面甚至错误的民族观和文化观,例如在我们常用的概念和表述中,有意无意地无视甚至删除少数民族作为中华民族之不可缺失部分的事实,将“中国文化”简单等同于“汉文化”,将“中国人”简单等同于“汉人”。事实上,这不仅是一种认识上的偏差,更是有着相当深刻的政治/社会/民族关系上的不良后果的话语。因此,更多关于少数民族的介绍和论述就成为一种必要,特别是要从那种将少数民族视为“社会经济发展上被拯救的对象”或“被消费的原始文化”的谬误,转变为对他们作为中国之一部分,作为中华民族之一成员的角度来全面、准确地理解。

其三,过去的中国。近些年我将我的研究对象从西北地区的汉人更多地转向西南地区的少数民族,深感虽然也有不少珍贵的历史文献,但仍然有很多缺乏,特别是缺乏多样视角或线索的历史记录,而多是“政治正确”的官方文档。这些文档当然重要,但总是让人有一种难窥全貌的遗憾感。另外,多数的历史文献主要是对大人物、大事件的记载,而缺乏对普通人生活的关怀,让人难以察知真正日常生活中的细节和丰富。因此,我们需要有更多杨宓贵灵这样的普通人笔下的普通人的生活故事,以帮助我们更贴切地感知已经成为历史的过去。历史固然是个别“英雄”的历史,也是芸芸众生的历史,尽管他们是沉默的大多数。

附三:精彩试读

写在前面

这个世界上空前绝后最喜爱和平的人曾经说过:“有人强逼你走一里路,你就同他走二里。”(太五41)那个春天,在加利利山上听道的人中,恐怕有许多人在离开时心中会笑着说:多荒谬的想法!这个第二里路的观念,对世人实在是太新奇了!奇怪的是,两千年来,却又留在人心深处、挥之不去。渐渐地,大部分人已经记不起它的出处,只是在被淡化了的原意上或多或少加添了些自愿牺牲的色彩。

我们描绘的这群走二里路的人,就是以这个未经人手加工的观念,不带教义的判断,而是在心里揣摩,就如将手上的蛋白石反复鉴赏,我们所见到的在那平滑的表面之下折射出来如火焰般、牺牲的祭。基督为第一里路和第二里路的区别作了说明。他直率地说第一里路是必需的,但第二里路呢,他交在我们手上,由你我决定是否跟随他的榜样。换句话说:他建议我们将第二里路献上,当作为了他国度的和平福祉所献的祭。

今日的教会往往呈现出一片冷漠,弥漫着一种心照不宣的感觉——为救主走一里路已然足够。作者不只一次听到这样的话:“我不敢全然向基督降服 ……不晓得他要我为他放弃些什么,做些什么!”隐约之间人对“第二里路”有种恐惧。

但我们这一代的人并非都是这么畏首畏尾的!事实上,我们曾遇见过一些全然不同的生命。他们问的不是

“他要多少?”而是“我能为他摆上多少?”年轻的心中充满着感激, “全为了我?全为了我? ”这些都是“黑夜中的一线曙光”;他们如灿烂的流星,照在我们的“第一里路”上,要把属天的火焰带进我们的生命中。

我们选出这少数几位介绍给您认识,多少是按着他们出现在我们生命中的先后顺序进行的。

杨宓贵灵

Isobel Kuhn

第一章 单身汉— —“舍弃”的生命

“因为凡要救自己生命的,必丧掉生命;凡为我丧掉生命的,必救了生命。”(路九24)

那是我参加的第二个夏令会,地点在一个林荫湖畔。当我鲁莽地闯入客厅拿东西时,一位身材高挑、头顶微秃的男士映入眼帘,他静静地坐在那里(我无暇顾及他在做什么),样子使我直觉联想到“哦,准是个老单身汉!”抱着年轻女士对这种人敬而远之的心态,我匆忙地离开,也就没有再把这个陌生人放在心上。

到了晚上,大伙儿嘻嘻哈哈地聚集在枞树林中那个树香弥漫的露天会堂。当晚是大会的开幕礼,我坐在一群女孩中,随后浏览了一下讲台,吓了一跳。天啊!坐在讲员席上的不正是那位单身汉吗!他该不会是大会的讲员吧?看来如此 ……嗯 ……不起眼,难道会是什么大人物?我还在纳闷之际,主席便向我们介绍了他。接着,单身汉先生就以平静但又洪亮的声音开始讲道。

他自述是在中国西部边陲部落中工作的宣教士。早在二十二岁那年就献身宣教,在那个地区已经有十四年之久,才第一次回来述职。当地的原住民叫傈僳族,是他主要的宣教对象,他们还没有文字系统。他表示在营会的每个晚上要介绍他在这些族人中不同阶段的工作,领我们神游一番。有一天晚上,他会提到如何将语言衍变成文字,另外几次会提到当地的风俗及生活面貌。今晚,他要带我们走访他们的家居和村落。

一开始,这位高个子的宣教士就赢得了每个人的注意,尽管他说话简洁,却能够栩栩如生。谈到他热爱的山野与孩子们时,他浑然忘我,引人入胜。每天晚上,单身汉都会带领我们离开婆娑的松枝、粗陋的讲台和枝叶间闪烁的灯光,转移到遥远的中国,徘徊进出傈僳族之域。

记得有一次,我们在想象中与单身汉一起横渡一条有如大蛇蜿蜒,贯穿雄伟山脉中的大江,我们仿佛站在竹筏上,危险的激流不时冲来,竹筏摇摇晃晃 ……好不容易终于抵达岸边时,我们都松了口气,接着又要面临艰难的山路。烈日无情地鞭笞在我们的背上,踩在滑溜溜的石路上,总觉得被中国人称为 “瘴气 ”的水汽正从那使许多行路人丧生的河床中蒸腾而上,好像伸出滚烫湿黏的手指要抓住我们。多么惬意,终于攀登完了第一个五百尺;站在突兀的岩石上,脱下帽子,伸出双手,沁人心脾的清凉山风,无疑是给疲惫发热的

身子冲了一次冷水澡。“喔,哦”,心存感恩深深地嘘一口气。“感谢主,保卫旅途平安!什么?单身汉说这只是三分之一路程?哎呀,只是让我们先在这草岭上舒展休息一下。单身汉,请告诉那个为你背着铺盖卷、咧着嘴笑的傈僳族男孩,他当然能笑得出来,

可是我们这些外国背、外国腿,可不像他自小就锻炼得会翻山越岭啊!啊,看!远处起伏的山峰,淡淡的白云,仿佛薄纱一般围在高贵的宫廷美女肩上,多么美丽!好了,好了,我起来了 ……哦,全身酸痛。来!继续与君同行!”

我们马不停蹄地赶路;一路上没有供应午餐的地方,直到下午两点钟左右,寥寥几间摇摇欲坠、偏竖于山边的木屋才呈现眼前。怒江(萨尔温江)边缘的山谷区几乎完全没有平地,因此傈僳族人的房屋很少建在地面上。他们视乎离山边多远,然后用不同长短的柱子撑起房子,将房子维持在同一高度,所以他们的房子像个衣衫褴褛的孩童斜歪地踩着高跷;站在门前给人一种凌空的感觉,大地之母仿佛乘着巨大的雪橇,从你脚下溜过,一泻千里。

单身汉说其中一个村叫充村。我们快要到时,宣教士向着前方陡峭的小径喊了声回音频频的“哈啰! ”——“嬷爸来啰! ”(傈僳族称呼男老师为嬷爸,女老师为嬷嬷。)

不一会儿,一大群狗冲出来——

听!听!狗儿叫汪汪!

陌生人来到傈僳村庄!

人们纷纷走出屋外,欢迎和喜悦的喊声震天,进村的时候(尤其是在圣诞节期),枪声响彻山间,像炸弹掉下来似的。排成长列的傈僳人正等着与你握手,他们唱道:

“陌生人到门前,请进来,请进来!”

单身汉哈哈地笑着说,夹杂在枪声中,听起来倒像:“陌生人到门前,枪毙他!枪毙他!”欢迎的喜悦写在他们焕发的脸庞上,傈僳人古铜色的手争先恐后地伸出来想要和你握,啊!傈僳族的握手仪式(这是教会团契的表征)。热手、冷手、干手、湿手、瘦手、胖手,热情地紧握直到你叫痛的手、还有最糟的软趴趴像死鱼的手(还有更不堪提的手)。千万不可忽略母亲背上小婴孩的手,他的手恐怕是所有人中最柔软的了。因为傈僳人是靠劳力来生活的,即使是少女,也要每日出去砍柴,挑回所需的木柴。

握完手接下来就是鸡蛋。傈僳人胸襟广阔,为人慷慨且乐于施予,他们知道嬷爸喜欢吃蛋,几乎是人手一枚鸡蛋。所以,单身汉说,他总是背着一个“鸡蛋袋 ”在肩上,与列队欢迎的傈僳人握手,喔,鸡蛋?——放入袋中,握手,喔,鸡蛋——放入袋中,如此这般。说到鸡蛋,我必须岔开一下话题。

下篇 我们成了一台戏

志英不断写信给我,催我和慧兰到保山同他相会。他似乎忘了我们没有军用通行证就不能离开大理。最后,我决定到宋将军的公馆(滇西战线的总指挥官),请他为我和慧兰二人发放到保山去的通行证。不知怎么的,我对向这些高级中国官员求情总觉得畏缩不前。我最好的衣服都已经藏放在了保山 ——这些衣服在遭受轰炸后的抢劫中被偷走。那时候,我只准备在昆明住上几个礼拜,所以并没有带多少衣服来,带来的那几件,又因为丢在飞虎队中途坏掉的汽车中而遗失了。一同来华传道的同工们,把她们自己的衣服尽量分给我几件,可我深知自己那副狼狈样子,衣服并不能帮助我的仪态。我只进到了宋将军外院的门口,他的卫兵不大尊重地把我从上到下打量了一番,等了老半天,结果什么通行证都没发放给我,叫我怎么来的就怎么回去。后来,我才晓得,他们根本没有把我的申请书送上去。这就是我想用自己的力量动工的结果。但是,当神动工时,且看会有什么事情发生。

就在那天晚上,一位军官来到我们内地会的院子里:“通知杨师母,宋将军已经向保山打电话,请杨志英前来大理,由宋将军预备车辆!”

当时,来的人并没有泄露说明这件事的原因,只是告诉我说,我丈夫很快就会来到。原因是日军在滇缅公路上的萨尔温大桥遇到了阻碍,就顺着萨尔温峡谷北上,以图再次渡河。那一带的部落民族(非基督徒)

曾经接待并帮助过他们。中国政府马上注意到,争取这些数百年来一直被称为穷苦土人的部落民族的友谊的重要性。可是,为了要征得他们的合作,就必须会说他们的语言 ——可是谁会说呢?当然,那些土司们会说。所以,就把那些土司们召到大理来,想动用他们的势力。可是,很快就显出来,他们根本不可靠——他们会把部落民族出卖给叫价最高的一方。那么,就再没有别人会说傈僳族话了吗?那时,主就叫宋将军想起这些宣教士来。因此,他们就打电话叫志英来大理。他于八月四日到达了大理,你可以想到,那是一个多么快乐的团聚。

那天下午,我们一同去见宋将军。这一次,我受的接待可就大不相同了。在大门口接待我们的卫兵毕恭毕敬,我们进一步,他们退一步,就这样被领到宋将军夫妇的官邸。宋将军对我们极为礼貌,马上就把他那位俊美窈窕的太太叫来,她能说一口流利的英语。就在那时候,他坦白地把接见萨尔温土司的结果告诉了我们:“哼!我发现他们都是些大烟鬼! ”他大声说道, “他们只知道抽大烟,我不能用他们;所以,我就将您请来— —您是否愿意帮助我们争取傈僳族人的友谊啊?”

我们告诉他们说,我们已经这样做了,我们曾经告诉傈僳人说,日本人会反对你们做基督徒——光这一点就够了。日本人占领了萨尔温西岸,等到推进到基督教会众多的地方,在那里就会被挡住,不能再前进了,这在我看来具有重大意义!

宋将军告诉我们说,他要派出一队卫兵,将我们护送到麻栗坪去!志英被聘担任负责片马丫口地区游击司令的顾问(这就是麻栗坪教会的辖区),几天之内就要启程。

我们在大理的最后那天晚上(本来的意思是这样,但稍微往后拖了一段),宋将军伉俪请我们到官邸吃中国饭。那真是一次大事铺张的奢华宴会,将军夫人甚至为我们铺上了一块编结的桌布。(因为中国传统是不用桌布的,因为他们的桌子都是用油漆漂亮地漆过的)。我记得,有一样菜是烤鸡——翅膀和腿脚串扎起来,就像活鸡一样端了进来。

“以前有没有见过这道菜呢?”宋夫人问说。她对我因她的烹调技术表现出的那份真诚赞赏极感快慰,拿起筷子插入鸡的胸骨,用手指轻轻一拨,鸡就分成了两半。鸡骨头已经都剔出去了。没有骨头撑住,怎样还能维持完全的形状呢?至今对我而言,它仍是个奥秘!饭还没有吃完,宋将军下一个命令,就有一位军装整齐的团长进来。 “我愿介绍你们认识谢团长,他要护送你们到萨尔温去。 ”宋将军宣布说。说罢,就转向团长下达命令,吩咐他要好好照顾我们。这简直像做梦一样:不但发给了通行证,而且还可以进到在任何时候都会成为战斗前线的地区,并有卫兵护送,一切费用代付。只有神才能成就这样的事——“领你归回这地。”鲁医生要求准许他一同坐车到保山去,梅大夫的医护队仍然在那里工作。他们拨给了我们一辆新车,我和慧兰就舒舒服服地同司机坐在驾驶室里,鲁医生、志英、谢团长和护送的士兵则坐在我们后头的敞车上。行至第二天下午,我们已经来到了滇缅公路上,那里有几个有名的急转弯儿,路边都是些一不小心就会掉下去的悬崖陡坡。我对驾驶一无所知,只知在我们通过这些急转弯时,铿锵作响地碰到了高低不平的路面大石头上。我自己心里想: “应该没有关系,不过我看来像是颇有危险的驾驶应该没事,虽然依我看在这段路上驾驶挺危险的。”哪知正这样想的时候,我们竟然碰到了一块大石头上,发出了一阵强大和重击的声响。内部的引擎似乎都掉了下来 ——砰!砰!车盘底下有东西被拖得乱跳,刹车坏掉了,车轮也不听指挥了。路边就是陡峭的悬崖,我听见志英尖声喊着: “跳!贵灵!跳! ”可是往哪里跳啊?驾驶室门外就是悬崖边缘!我只是静静地坐着,心里喊着说: “主啊,你应许我说— —你无论往哪里去,我必保佑你,领你归回这地,——可还没到保山呀!”我仍在引证《创世记》第二十八章15节的时候,司机设法把方向盘往里一转,朝向山边陡立的石堆开去,离开了险峻的路边。这时,我和慧兰就打开车门,跳了下来。

映入我们眼帘的景象真是惨不忍睹!士兵们头破血流,呻吟着躺在了低洼不平的石子路上。鲁医生、志英和谢团长当然是顺着行驶方向跳的,但那些士兵刚刚离开田园生活,对汽车或现代化机器毫无经验,都直接跳了下来。接下来的几分钟,大家都忙得团团转。气得冒火的谢团长大声喊着“把司机绑起来”(你知道那是一辆崭新的货运汽车啊),鲁医生跪在受伤的士兵的旁边,打开急救箱来进行急救。

“生火烧点水消毒, ”他叫着说。生火吗?——就在滇缅公路正中央? ——我站在那里目瞪口呆。慧兰却没有!她赶快到山边捡了一些树枝子来,在很短时间内就生起火烧了开水。大夫在清洗士兵碰伤的头部时,我帮着他把头抬起来,清洗干净后就涂上药包扎起来。我站起来舒展舒展自己的脊背时,看了看那边的悬崖,真令人心惊胆战,竟然有一百多英尺深,下面躺着一辆运货车的残骸!我叫志英注意看看。

“哼! ”他怨叹道, “人一走到这里,真就完了。我们没有摔下去,真是个神迹! ”我们也抓住这个大好的机会,向那些护送我们的可怜士兵传起基督来。

我们就被搁在这条荒僻的滇缅公路上,离最近的村庄瓦窑尚有六七英里,没有什么东西吃,夜幕已低垂。谢团长急得像热锅上的蚂蚁一样,叫一个兵爬上电线杆。不一会儿,我看见了一副有趣的景象——野战电话架起来了!他呼叫驻扎在保山的总司令部,说明了我们的遭遇。

“好, ”对方回答说, “明天派一辆运货车来接你们。 ”所以,那天夜里,我们就露天睡在抛弃在路上的那辆破运货车上。第二天,我们只前进到了瓦窑 ——专门为了作滇缅路上的生意开的一个乡村饭店。他们说,这个地方正是从滇缅公路进到傈僳族地区去的一条小路的岔口!只是谢团长要先到保山去,所以我

们也随着先到了保山,顺便买了一些麦粉、砂糖等类的主食。就这样,主最终成就了他的应许,把我领回了这个地方!我永远也不会忘记保山那种凄惨的景象 ——轰炸之后烧得精光! “先前满有人民的城,现在何竟独坐。”这是临到我的惟一话语。现在,我明白了杰里迈亚为何哀哭,当他坐着观看耶路撒冷的荒凉时,那些哀歌怎样顺口流出。原来繁华的商业区成为平地,好像耕过的田地。寂静无声,一片凄凉,荒草在大街上横生。

梅大夫的医疗队热烈欢迎我们到来,并让我们有机会向医院里的伤兵讲道,另外有些保山的基督徒渴慕交通。我们得知那里的基督徒,除了一个害瘫痪病的人以外,在那次猛烈的轰炸中没有一个被炸死。有一位姊妹在轰炸时正走在大街上,她拼命地祷告,最后爬到阴沟下面而免于非命。我们的心为那些剩下的人挂虑,可是神在看顾他们——军人来来往往,络绎不绝,所以生意很好。

我们应邀到邵老师处吃饭,正走在路上的时候,谢团长派了两个人来告诉我们说,他已经为我们找到了马,我们可以骑马带着东西明天出发。

我们就开始进入了萨尔温峡谷的缓慢长途跋涉。如果光是我们自己的话,我们本来可以早就到了;可是,这次是由谢团长负责的,在他要等的时候,我们就只得耽搁一下。那正是雨季的时候,我们常被雨淋得湿透,但一到晚上,我们就有很不错的地方住宿。

我们在谢团长与我们分手的六库停了一天。这个地方是三个土司的家乡,他们以丰盛的美食来招待谢团长。土司太太们则另外邀我出去吃饭,我一得着机会,就向她们传福音。我出发的那天下午,慧兰独自留在我们住的地方,谢团长趁机来向她求爱,说:如果她肯跟他去的话,他负责让她去读大学!可怜的慧兰啊,一跃而起,从他身边跑掉了,跑到了屋外的走廊中。在那里,至少她喊叫时会有人听到。然后,对他说出了她对他的观感。慧兰受惊激动,也就坦白直率地道了出来。

当我们回来,她把这件事说出来时,你可以想象我们有种什么样的感觉。志英是才刚做了谢团长的“顾问”,这叫他怎样开头办啊?不用说,谢团长在我们背后变成了我们的敌人背着我们与我们作对。可是,神却奇妙地保护了我们,因为他决不容让他加害于我们。

明天,我就要到家了!我生性讨厌旅行和变动。至此已经有半年之久,我到处碰壁,备受颠沛流离。我巴不得能马上到家,回到我那盖在深谷旁边的安静卧室里,那里清早有小鸟唱起晨歌,清澈悦耳;夜晚则有落日时的云霞返照,高耸云霄的山峰,景彩辉煌。我真渴望把我的老根舒舒服服地扎在熟悉的地方!谁知,连这根最后的灯烛也得要熄灭。

我已经完全忘了,从保山逃到我们那里去的宣教士们,一定是搬动过我们的东西。过去,我们夫妇两个人住的房子一下子挤上了五口人,况且其中还有三位病得很重,家具必须得搬到一边去。虽然房子外面看起来一如往常,可是里面却已经面目全非了,简直不像是我住过的房子了,我就像一个陌生人那样住在自己的房子里。似乎,我属人之爱的最后一根小灯烛也熄灭了。主任职务夺走了我的丈夫。(不管我们住在什么地方,他都要离家外出);战争夺走了我的女儿;婚姻夺走了我傈僳族的助手;现在,我的家也不再是家了;我的根也不能再向下沉,也不能再觉得舒服了。这是使人忍无可忍的最后一样刺激。说起来真是惭愧至极,我内心的感觉,叫我们亲爱的客人看了出来,我不得不道歉请求他们饶恕我,他们也真的宽恕了我,只是我永远也不能饶恕我自己。

本书书评与试读部分由中国出版集团 世界图书出版社公司授权基督时报刊登,基督时报不拥有版权。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。